EMSとTENSの違い

〜目的に合わせた正しい電気刺激の使い分け〜

医療機関やホームケアの現場では、EMSとTENSという2種類の電気刺激機器がよく登場します。

どちらも皮膚表面から電気刺激を与える点は共通していますが、目的・刺激の仕組み・使用する周波数帯には明確な違いがあります。

EMS(Electrical Muscle Stimulation)

EMSはその名の通り、「筋肉(Muscle)を電気的に刺激して収縮させる」ことを目的としています。

主に運動補助や筋力トレーニング、筋萎縮予防などに用いられます。

刺激は筋肉の運動神経に作用し、自発的な収縮に近い形で筋を動かすのが特徴です。

目的:筋力回復・筋萎縮予防・リハビリ補助

刺激部位:運動神経 → 筋肉

使用例:手術後リハビリ、スポーツトレーニング、体幹強化など

刺激感:やや強め(筋収縮を伴う)

TENS(Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation)

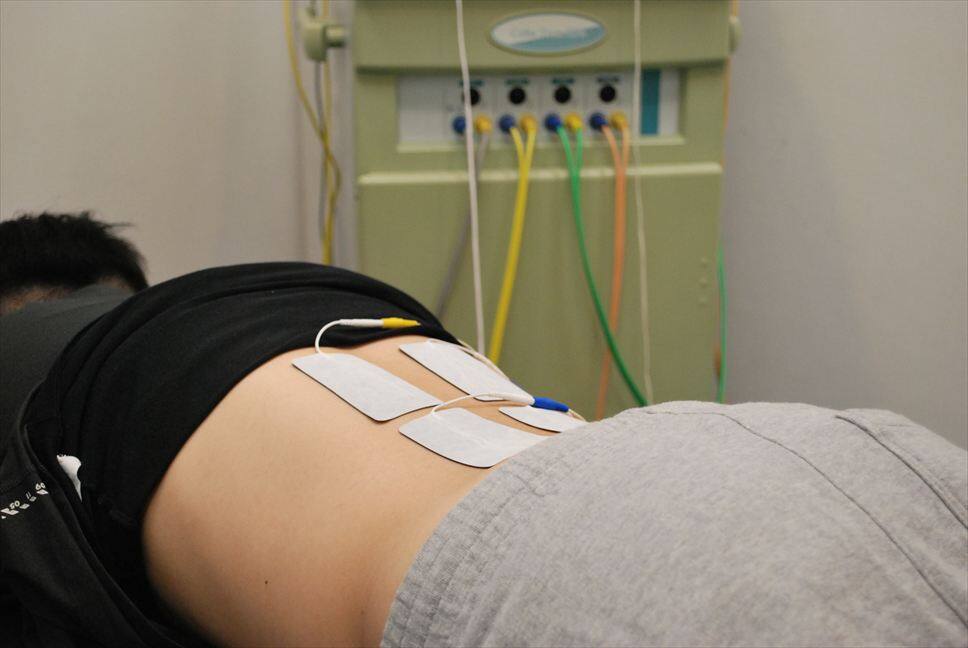

TENSは「経皮的電気神経刺激」と呼ばれ、主に疼痛緩和(痛みの軽減)を目的とします。

電気刺激によって痛み信号を脊髄レベルで抑制する「ゲートコントロール理論」に基づいており、

筋肉を動かすのではなく神経の伝達をコントロールすることが主な作用です。

目的:疼痛緩和・血流促進

刺激部位:感覚神経

使用例:腰痛・肩こり・神経痛・関節痛など

刺激感:心地よいピリピリ感(筋収縮は少ない)

併用と選択のポイント

臨床現場では、EMSとTENSを目的に応じて使い分けることが一般的です。

例えば、急性期の痛みにはTENS、回復期にはEMSで筋活動を促進するなど、段階的な活用が効果的です。

また、周波数・パルス幅・出力波形を適切に設定することで、安全かつ効率的な治療が可能になります。

まとめ

EMSは「動かす」ための刺激、TENSは「和らげる」ための刺激。

両者の違いを理解し、症状や目的に応じて正しく選択することが、治療効果の最大化につながります。

メディカの電極パッドは、EMS・TENSのどちらにも対応し、安定した通電と肌へのやさしさを実現しています。